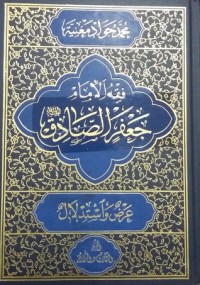

كتاب دول الشيعة في التاريخ بقلم محمد جواد مغنية والمنهج الذي اتبعته في هذا التفسير يتألف من الضوابط التالية :1 - نظرت إلى القرآن على أنه في حقيقته وطبيعته كتاب دين وهداية ، وإصلاح وتشريع يهدف قبل كل شيء إلى أن يحيا الناس جميعا حياة تقوم على أسس سليمة يسودها الأمن والعدل ، ويغمرها الخصب والرفاهية ، وأشرت إلى ذلك فيما

سبق .2 - اهتم جماعة من المفسرين القدامى أشد الاهتمام باللغة ، وأطالوا في بيان السر لإعجاز الكلمة والأسلوب والمنهج الذي اتبعته في هذا التفسير يتألف من الضوابط التالية :1 - نظرت إلى القرآن على أنه في حقيقته وطبيعته كتاب دين وهداية ، وإصلاح وتشريع يهدف قبل كل شيء إلى أن يحيا الناس جميعا حياة تقوم على أسس سليمة يسودها الأمن والعدل ، ويغمرها الخصب والرفاهية ، وأشرت إلى ذلك فيما سبق .2 - اهتم جماعة من المفسرين القدامى أشد الاهتمام باللغة ، وأطالوا في بيان السر لإعجاز الكلمة والأسلوب ، وافترضوا أسئلة : مثل لما ذا ذكر الواو دون الفاء ، أو الفاء دون الواو ؟ . ولما ذا قال يفسقون ولم يقل يظلمون . . إلى غير ذلك ، وأجابوا عنها بما لا يجدي شيئا ، ولا يدخل تحت ضابط . . ولذا لم أتعرض لشيء من هذا النوع .وإذا كان لكل تفسير لون يغلب عليه فان اللون الذي يغلب على تفسيري هذا هو عنصر الإقناع ، إقناع القارئ بأن الدين بجميع أصوله وفروعه ، وسائر تعاليمه يستهدف خير الإنسان وكرامته وسعادته ، وان من انحرف عن هذا الهدف فقد انحرف عن حقائق الدين وصراط الحياة القويم . . وكي أصل إلى هذه الغاية حاولت جهدي أن يجيء الشرح سهلا بسيطا واضحا ، يفهمه القارئ في أي مستوى كان .وإذا اهتم المفسرون القدامى بالتراكيب الفصيحة ، والمعاني البليغة أكثر من اهتمامهم بإقناع القارئ بالقيم الدينية فلأن العصر الذي عاشوا فيه لم يكن عصر التهاون والاستخفاف بالدين وشريعته وقيمه ، كما هو الشأن في هذا العصر ، فكان من الطبيعي أن تكون لغة التفسير أيام زمان غيرها في هذا الزمان .ان التفسير تماما كالفن ينبع من ظروف محلية . . ومن هنا اتجهت بتفسيري إلى اقناع الجيل بالدين أصولا وفروعا ، وانه يسير مع الحياة جنبا إلى جنب ، ولا يعني هذا اني أغفلت الجهات النافعة التي تعرّض لها المفسرون الكبار . . كلا ، فاني لخصتها وعرضتها بأوضح بيان ، بل وأبديت رأيي فيها ، بخاصة المشكلاتلفلسفية ، مثل الجبر والاختيار ، والهدى والضلال ، والإمامة وعصمة الأنبياء ، والشفاعة والإحباط ، ومرتكب الكبيرة ، وحساب القبر . . وما إلى ذلك ، كما خصصت لكل آية - في الغالب - فقرة بعنوان ( اللغة ) لتفسير بعض المفردات غير المألوفة المعروفة ، وأخرى بعنوان ( الاعراب ) لبيان الأحكام النحوية لكلمة مشكلة . . مع العلم بأن التفاسير الحديثة قد أغفلتها ، ولكني راعيت رغبة بعض القراء ، وان ندروا أما علم البديع والبيان ، والتنظيم والترصيف فقد تركته لكشاف الزمخشري ، والبحر المحيط للأندلسي الغرناطي ، وغيرهما ممن تعرضوا لذلك .وبمناسبة الإشارة إلى أن لغة التفسير تختلف باختلاف العصور أذكر كلمة لمحيي الدين ابن العربي في الجزء الرابع من الفتوحات المكية ، باب ( حضرة الحكمة ) قالها خلال حديثه عن تلاوة القرآن ، وهي تحمل أعمق المعاني ، وتتفق مع أحدث النظريات وأهمها ، أعني النظرية النسبية ل « انشتين » التي اعتبرت الزمان والمكان من الأبعاد المقوّمة للشيء ، قال ابن العربي : « . . . يتلو المحفوظ من القرآن فيجد في كل تلاوة معنى لم يجده في التلاوة الأولى ، مع أن الحروف المتلوة هي هي بعينها ، وانما الموطن والحال تجدّد ، ولا بد من تجدده ، فان زمان التلاوة الأولى غير زمان التلاوة الثانية » . . وقوله : لا بد من تجدده يدل على إيمانه وثقته بأن الشيء يتجدد ويتعدد بتجدد الزمن . . وصدق فيلسوف العصر « راسل » ، حيث قال : ان القدامى استنبطوا من اجتهادهم ومجرد أفكارهم نظريات أثبت العلم صدقها وانها الرأي العلمي الصائب بينما لم تكن في أيامهم أكثر من اجتهاد مقترح .3 - نظرت إلى الإسرائيليات التي جاءت في بعض التفاسير على أنها خرافة وأساطير ، ولا شيء أصدق في الدلالة على كذبها وزيفها من نسبتها إلى ( إسرائيل ) .وأيضا تجاهلت ما جاء من الروايات في أسباب التنزيل إلا قليلا منها ، لأن العلماء لم يمحصوا أسانيدها ، ويميزوا بين صحيحها وضعيفها ، كما فعلوا بروايات الأحكام ، حتى هذه قد تسامحوا في سند المستحب منها ، ولم يدققوا إلا في سند الواجب والحرام . . بل عقدوا بحثا مستقلا في كتب الأصول بعنوان التسامح بأدلة السنن والمستحبات .

كتاب دول الشيعة في التاريخ بقلم محمد جواد مغنية والمنهج الذي اتبعته في هذا التفسير يتألف من الضوابط التالية :1 - نظرت إلى القرآن على أنه في حقيقته وطبيعته كتاب دين وهداية ، وإصلاح وتشريع يهدف قبل كل شيء إلى أن يحيا الناس جميعا حياة تقوم على أسس سليمة يسودها الأمن والعدل ، ويغمرها الخصب والرفاهية ، وأشرت إلى ذلك فيما

سبق .2 - اهتم جماعة من المفسرين القدامى أشد الاهتمام باللغة ، وأطالوا في بيان السر لإعجاز الكلمة والأسلوب والمنهج الذي اتبعته في هذا التفسير يتألف من الضوابط التالية :1 - نظرت إلى القرآن على أنه في حقيقته وطبيعته كتاب دين وهداية ، وإصلاح وتشريع يهدف قبل كل شيء إلى أن يحيا الناس جميعا حياة تقوم على أسس سليمة يسودها الأمن والعدل ، ويغمرها الخصب والرفاهية ، وأشرت إلى ذلك فيما سبق .2 - اهتم جماعة من المفسرين القدامى أشد الاهتمام باللغة ، وأطالوا في بيان السر لإعجاز الكلمة والأسلوب ، وافترضوا أسئلة : مثل لما ذا ذكر الواو دون الفاء ، أو الفاء دون الواو ؟ . ولما ذا قال يفسقون ولم يقل يظلمون . . إلى غير ذلك ، وأجابوا عنها بما لا يجدي شيئا ، ولا يدخل تحت ضابط . . ولذا لم أتعرض لشيء من هذا النوع .وإذا كان لكل تفسير لون يغلب عليه فان اللون الذي يغلب على تفسيري هذا هو عنصر الإقناع ، إقناع القارئ بأن الدين بجميع أصوله وفروعه ، وسائر تعاليمه يستهدف خير الإنسان وكرامته وسعادته ، وان من انحرف عن هذا الهدف فقد انحرف عن حقائق الدين وصراط الحياة القويم . . وكي أصل إلى هذه الغاية حاولت جهدي أن يجيء الشرح سهلا بسيطا واضحا ، يفهمه القارئ في أي مستوى كان .وإذا اهتم المفسرون القدامى بالتراكيب الفصيحة ، والمعاني البليغة أكثر من اهتمامهم بإقناع القارئ بالقيم الدينية فلأن العصر الذي عاشوا فيه لم يكن عصر التهاون والاستخفاف بالدين وشريعته وقيمه ، كما هو الشأن في هذا العصر ، فكان من الطبيعي أن تكون لغة التفسير أيام زمان غيرها في هذا الزمان .ان التفسير تماما كالفن ينبع من ظروف محلية . . ومن هنا اتجهت بتفسيري إلى اقناع الجيل بالدين أصولا وفروعا ، وانه يسير مع الحياة جنبا إلى جنب ، ولا يعني هذا اني أغفلت الجهات النافعة التي تعرّض لها المفسرون الكبار . . كلا ، فاني لخصتها وعرضتها بأوضح بيان ، بل وأبديت رأيي فيها ، بخاصة المشكلاتلفلسفية ، مثل الجبر والاختيار ، والهدى والضلال ، والإمامة وعصمة الأنبياء ، والشفاعة والإحباط ، ومرتكب الكبيرة ، وحساب القبر . . وما إلى ذلك ، كما خصصت لكل آية - في الغالب - فقرة بعنوان ( اللغة ) لتفسير بعض المفردات غير المألوفة المعروفة ، وأخرى بعنوان ( الاعراب ) لبيان الأحكام النحوية لكلمة مشكلة . . مع العلم بأن التفاسير الحديثة قد أغفلتها ، ولكني راعيت رغبة بعض القراء ، وان ندروا أما علم البديع والبيان ، والتنظيم والترصيف فقد تركته لكشاف الزمخشري ، والبحر المحيط للأندلسي الغرناطي ، وغيرهما ممن تعرضوا لذلك .وبمناسبة الإشارة إلى أن لغة التفسير تختلف باختلاف العصور أذكر كلمة لمحيي الدين ابن العربي في الجزء الرابع من الفتوحات المكية ، باب ( حضرة الحكمة ) قالها خلال حديثه عن تلاوة القرآن ، وهي تحمل أعمق المعاني ، وتتفق مع أحدث النظريات وأهمها ، أعني النظرية النسبية ل « انشتين » التي اعتبرت الزمان والمكان من الأبعاد المقوّمة للشيء ، قال ابن العربي : « . . . يتلو المحفوظ من القرآن فيجد في كل تلاوة معنى لم يجده في التلاوة الأولى ، مع أن الحروف المتلوة هي هي بعينها ، وانما الموطن والحال تجدّد ، ولا بد من تجدده ، فان زمان التلاوة الأولى غير زمان التلاوة الثانية » . . وقوله : لا بد من تجدده يدل على إيمانه وثقته بأن الشيء يتجدد ويتعدد بتجدد الزمن . . وصدق فيلسوف العصر « راسل » ، حيث قال : ان القدامى استنبطوا من اجتهادهم ومجرد أفكارهم نظريات أثبت العلم صدقها وانها الرأي العلمي الصائب بينما لم تكن في أيامهم أكثر من اجتهاد مقترح .3 - نظرت إلى الإسرائيليات التي جاءت في بعض التفاسير على أنها خرافة وأساطير ، ولا شيء أصدق في الدلالة على كذبها وزيفها من نسبتها إلى ( إسرائيل ) .وأيضا تجاهلت ما جاء من الروايات في أسباب التنزيل إلا قليلا منها ، لأن العلماء لم يمحصوا أسانيدها ، ويميزوا بين صحيحها وضعيفها ، كما فعلوا بروايات الأحكام ، حتى هذه قد تسامحوا في سند المستحب منها ، ولم يدققوا إلا في سند الواجب والحرام . . بل عقدوا بحثا مستقلا في كتب الأصول بعنوان التسامح بأدلة السنن والمستحبات .